|

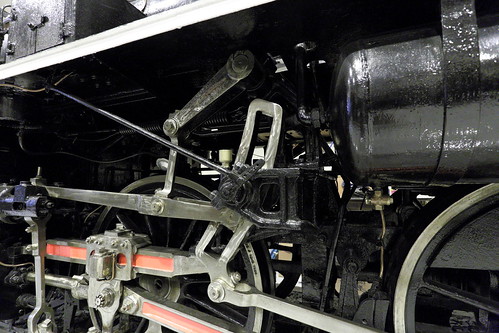

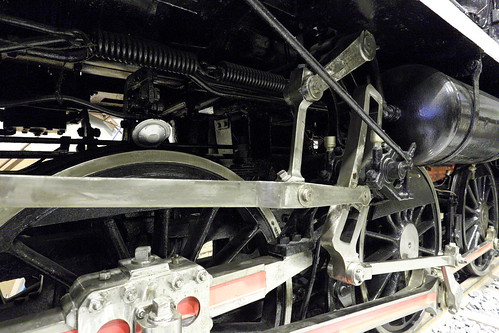

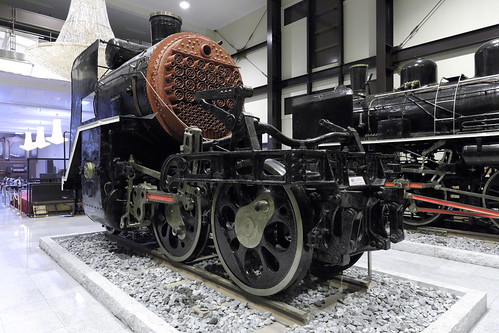

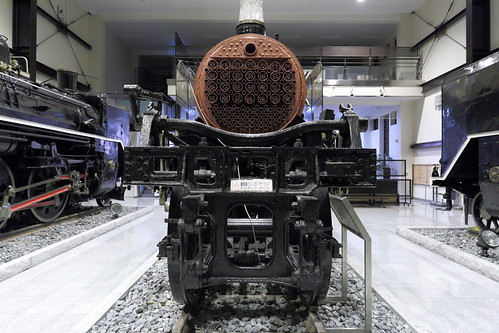

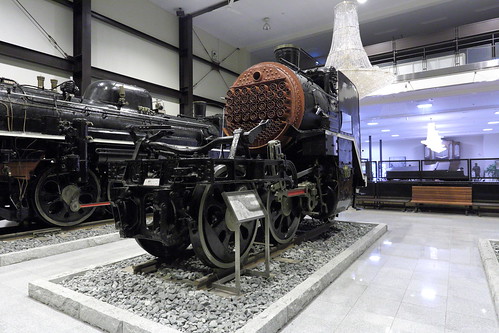

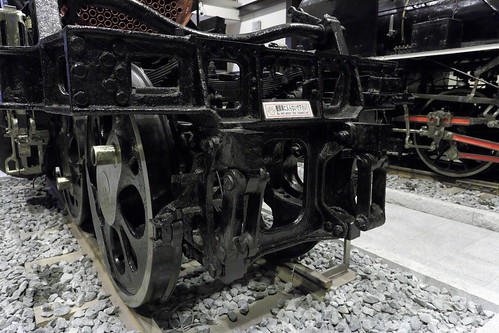

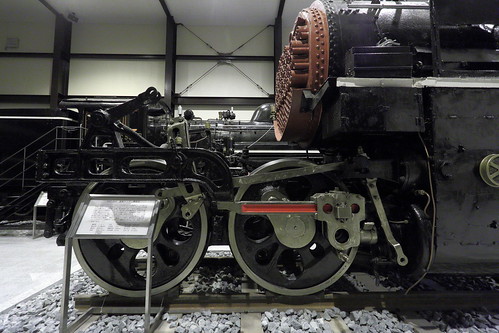

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  嵯峨野観光鉄道のトロッコ嵐山駅に隣接して「19世紀ホール」がある。そこに展示してあるC56 98。 嵯峨野観光鉄道のトロッコ嵐山駅に隣接して「19世紀ホール」がある。そこに展示してあるC56 98。  D51をはじめ、大型蒸機では加減リンク受け(モーションプレート)は左側面では「┌ー」型をしていて、加減リンクと逆転軸を一体で支持しているが、C56ではその寸法ゆえか、こんな形をしている。逆転軸を支持する部分が奥まっている、省スペース型だ。釣りリンクは、心向棒(ラジアスロッド、上写真の左右を貫く銀色の棒)後端につながる大型蒸気とは異なり、心向棒の中間につながっている。 D51をはじめ、大型蒸機では加減リンク受け(モーションプレート)は左側面では「┌ー」型をしていて、加減リンクと逆転軸を一体で支持しているが、C56ではその寸法ゆえか、こんな形をしている。逆転軸を支持する部分が奥まっている、省スペース型だ。釣りリンクは、心向棒(ラジアスロッド、上写真の左右を貫く銀色の棒)後端につながる大型蒸気とは異なり、心向棒の中間につながっている。近代制式機で加減リンク受けがこの形をしているのは、同系統のC12はもちろん、C10、C11。8620や9600もそうだ。おそらくなんらかの寸法や角度が関係しているのだろうと思い、片野正巳氏氏の『細密イラストで綴る日本の蒸気機関車史 1号機関車からC63まで』でシリンダ後端から加減リンク滑り子までの距離に注目すると、C10、C11、C12、C56は1.6mほど(目分量、以下同じ)。対して大型蒸機は1.8m以上ある。これが理由か、とも思ったが、8620や9600は1.8mほどあるので、これは理由にはならない。 となると、運転台からの逆転棒の角度だろうか。いや、それとてリンクを介せば解決できるはずだ。加減リンク受けの形状および釣りリンクと心向棒のリンク点の関係をご存じの方のご教示を待ちたい。  C56は、ボイラが小さいからか、逆転軸は直線だ。 C56は、ボイラが小さいからか、逆転軸は直線だ。PR  嵯峨野観光鉄道のトロッコ嵐山駅に隣接して「19世紀ホール」があり、その中に蒸気機関車が何両か保存展示されている。 嵯峨野観光鉄道のトロッコ嵐山駅に隣接して「19世紀ホール」があり、その中に蒸気機関車が何両か保存展示されている。異色展示はこのD51 603だ。なにしろ、頭だけ。夕張線最後の6両のうちの1両で、蒸気機関車全廃直後の昭和51年春、保管していた追分の機関庫ごと火災に遭い、車体後部を損傷したためにこの形となったようだ。現地掲示によれば、いまだ廃車ではなく保留車扱いとのこと。資産として計上されているのだろうか? この存在はFBで教えていただいた。見所は、逆転機周りである。    加減リンク受けは、機関車の左右からは目立つ存在だが、左右一体の(たぶん)鋳物のソレの全貌を見ることは通常は不可能だ。それが、上に載るボイラーと第3動輪以降が失われているため、さらけ出されている。 加減リンク受けは、機関車の左右からは目立つ存在だが、左右一体の(たぶん)鋳物のソレの全貌を見ることは通常は不可能だ。それが、上に載るボイラーと第3動輪以降が失われているため、さらけ出されている。もちろん、その上には逆転機と逆転軸。逆転軸とは、左右の逆転機腕・釣リンク腕(銀色でL字型の部品)のピボットを結ぶ棒で、ボイラーの下部に干渉しないように線路方向で見るとΩを逆さまにした形をしている。本来、左の逆転機腕に逆転棒(作用棒とも。運転室内の逆転機につながる)がつながっている。  加減リンク受けの後部を。加減リンク受けは棒台枠に乗っかっているのがよくわかる。また、その下、棒台枠をやはりピボットとしてブレーキ一式がついている。ただし、D51のブレーキは車輪の前方下側にあるので、ここに写っているのは失われた第3動輪用のブレーキだ。 加減リンク受けの後部を。加減リンク受けは棒台枠に乗っかっているのがよくわかる。また、その下、棒台枠をやはりピボットとしてブレーキ一式がついている。ただし、D51のブレーキは車輪の前方下側にあるので、ここに写っているのは失われた第3動輪用のブレーキだ。 ブレーキは失われている。それだけじゃない、クロスヘッドこそ残るものの、結びリンクも主連棒も偏心棒も失われている。 ブレーキは失われている。それだけじゃない、クロスヘッドこそ残るものの、結びリンクも主連棒も偏心棒も失われている。それでも、この、あまりに機械的な構造はぜひじっくりと観察して欲しい。 これらの用語はwikipediaの「ボルスタアンカー」の項目を見て動きを理解するしかない。 こうして細部まで見ることができるのは、展示物の強みだ。 この車両は1954年製。同系の台車を履いた車両はいまも各地に残っている。両端が電動台車で連接部は付随台車だが、基本は同じ。連接部のほうが写真が撮りやすいので、こちらで書く。 目的は、省スペース化と軽量化だろうか? 2両分の車端部の荷重は、板バネを束ねている部分にかかる。それを台車枠から吊ったリンクが受けて荷重を台車に伝え、されに軸バネ(コイルバネ)を介してレールに伝えている。鉄道車両の台車によくあるように、2組の板バネを上下ペアにして使うよりも天地方向のスペースをとらず、を使っているものだ。 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|