|

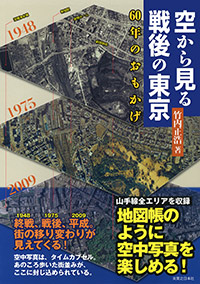

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  近年、急速に国土地理院の空中写真をWEBで閲覧できる環境が整ってきている。元来、空中写真は測量のために真俯瞰で少しずつ隣接する図郭と重ねながら撮られたもので、当然、遠近感のために四角に行くほど建物が外側に倒れ込む。それを「うまく」つなぎあわせ、連続した一枚のばかでかい写真のように扱えるような加工が進んでいる。国土地理院のものは「タイルマップ」と呼ばれる方法で作られている。 これはWEBブラウザでももちろん見ることができるが、個人的にはKasimir3Dの「タイルマッププラグイン」で閲覧すれば、現在の地図や他の時代の空中写真と半透明にして重ねたり、標高データ等と重ねたりして閲覧できるので、これを強くお薦めする(冒頭写真)。   2014年7月、『空から見る戦後の東京 60年のおもかげ』という本を、竹内正浩さんに作っていただいた。空中写真は、1948年(上写真)、1975年前後、2009年のものが東京区部を全網羅しているので、その3時代の変遷を見るという趣向だ。2009年のものは、写っている建物もおよそ見当が付くが、住宅地図の掲載物件データは著作権の関係で使えないため(許可申請したが、最新データ以外は使用不可だった)、竹内さんがさまざまな手を尽くしてプロットした。1948年となるとさらに同定が困難だが、それを丹念に作り上げた竹内さんには感謝の念しかない。 2014年7月、『空から見る戦後の東京 60年のおもかげ』という本を、竹内正浩さんに作っていただいた。空中写真は、1948年(上写真)、1975年前後、2009年のものが東京区部を全網羅しているので、その3時代の変遷を見るという趣向だ。2009年のものは、写っている建物もおよそ見当が付くが、住宅地図の掲載物件データは著作権の関係で使えないため(許可申請したが、最新データ以外は使用不可だった)、竹内さんがさまざまな手を尽くしてプロットした。1948年となるとさらに同定が困難だが、それを丹念に作り上げた竹内さんには感謝の念しかない。 その後、竹内さんは『地図で読み解く東京五輪』(竹内正浩著/ベスト新書)を上梓し、そして今回、『写真と地図でめぐる軍都・東京』を完成させた。著者いわく「大戦前後の東京をテーマにした三部作」。この3冊は、末永く、貴重な資料として残るに違いない。ただ、2冊は新書であり、書店に長期在庫したり、古書店で大切に扱われる体裁ではないので、いまのうちに、全国の図書館はすべて入手しておくべきだと思う。  さて、本題に入る。本書『写真と地図でめぐる軍都・東京』は、『空から見る戦後の東京 60年のおもかげ』で掲載した「1948年の空中写真」よりさらに前、主として1945年前半に撮影された、戦中の空中写真を読み解く。空襲の跡や建物疎開は1948年のものよりも生々しく、そこに記録された瞬間は、1948年の瞬間と見比べることでも、また非常に興味をそそる。なにしろ、1948年の空中写真には、軍の施設は名称としては存在せず、かわりに在日連合軍の施設があったり、すでに新たな施設ができているのである。 残念ながら、版元のサイトには内容紹介の写真がないので、竹内さんがアップしたものをリンクする。

個人的に興味深いのは、都心部ではなく辺縁部。中野、立川、相模原、横須賀、津田沼だ。横須賀の空中写真には、他の物件と同化して気づきづらいが「戦艦長門」がプロットしてある。空中写真が「瞬間の切り取り」であるのは2015年2月の『空モノナイト』で私も話したが、つまりはこういうことだ。 個人的には軍の施設の遺構にはあまり関心を持っていないのだが、それでもこれだけのものが現在も何食わぬ顔で街中に潜んでいるということに驚く。そしてそれは、たぶん、若い頃の知見ではまったく重みを理解できず、ある程度年齢を重ね、知識を蓄積してこそ、興味を向け、さらに読者が自分の知見を重ねることができるものでもあると思う。そういう意味で、もし若い方が本書を読んだら、10年後、20年後に、それぞれ読み返してみるといい。きっと、「こんなことが書いてあったのか!」と、一度読んだものにも関わらず、新たな発見がたくさんあるだろう。また、本筋ではないのだが、軍需くらいの市町村合併があったことは、本書で初めて知った。こういう知見も、トータルで全国を知っていないと気づかないものだと思う。 私が驚いた点を書いてしまうとネタバレになり、本書を読まなくてもいいや…と思われてしまうと困るので、それは控えておくが、とにかく著者の膨大な知識による観点と、著者ならではの発見が、簡潔にまとめられている。 本書を傍らに、カシミール3D(冒頭)で「空中写真(1945)」(とはいえ1948年前後の終戦後の写真)を閲覧すると、本書に収録されている以外(「収録できなかった」というべきか)の、自分なりの発見が多数あることだろう。 PR |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|