|

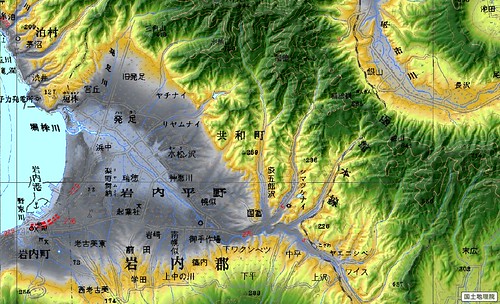

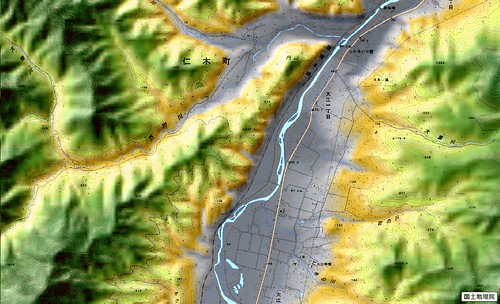

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。   函館本線銀山駅。鉄道で訪れて駅周辺を歩いただけではきっとわからないと思うのだが、ここは集落に対して高い位置に駅がある。余市川沿いから約80m登ってこなくてはならない。 函館本線銀山駅。鉄道で訪れて駅周辺を歩いただけではきっとわからないと思うのだが、ここは集落に対して高い位置に駅がある。余市川沿いから約80m登ってこなくてはならない。なぜこんな位置に駅があるのかといえば、単に、余市川沿いから岩内平野に至る「通過点」としてここが選定されているためだ。銀山集落のために駅の位置を決めたのではない。 理解するためには、地形がわかる地図が最適だろう。  (Kashmir3D+50mDEM+数値地図20万) 色分けはほぼ標高30mごと。右上が銀山(158m10)、右下が小沢(52m50)。左が岩内。函館本線が小樽から函館を目指すにあたり、ルート取りとしては「ここしかない」ということがわかるだろう。左上、積丹半島を横断することは、ありえない。 もう少し詳しく見る。    (Kashmir3D+50mDEM+数値地図25000) 北から、然別(25m)から、稲穂トンネル東側坑口(170m)に向かうために、こうして尾根の横っ腹に取り付いている。それぞれを細かく見ると、尾根から飛び出した支尾根や川を巧みに避けながら、銀山駅に向かっている。この計画を明治の半ばに考案した先達たちには驚嘆するしかない。  数年前、列車でここを訪れたとき、通学の高校生がここから列車に乗り込んだのを覚えている。小さな山間部の駅が、駅としての機能を果たしているシーンを見ると、とても嬉しい。 PR |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|