|

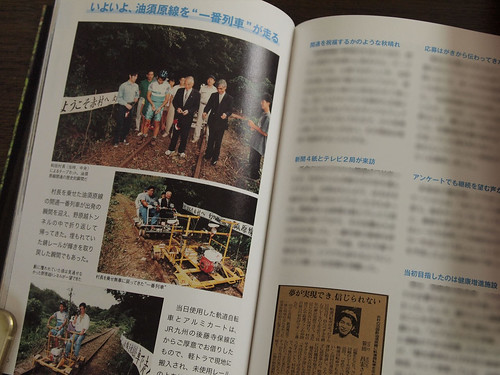

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  イカロス出版から、これまたすごい本が出た。タイトルからすると、「全国にある『トロッコ』…軌道自転車に乗れる観光ガイドかな?」と思うかもしれない。実際、冒頭はそういうガイドである。ところが、そんな「調べれば誰でも書ける」というようなシロモノではなかった。 著者は、車両の保存活動で有名な笹田さんだ。執念と表現したくなるようなコンプリート的な探訪と調査で、過去も『車掌車』はじめ、「よくこのテーマでここまで…」と思わせられるほど、盛り込まれている。  まず驚いたのは、「軌道自転車を使って廃線跡を走る」というのは、笹田さんが学生時代に九州で始めたのが嚆矢である、ということだった。知らなかった。未成だった柚須原線に敷かれたまま残っていたレールの上に軌道自転車を走らせて「開通」させたのが1995年9月17日。翌1996年9月15日も開催されたがそれがこの区間では最後となり、翌日には上山田線の廃線跡でやはり軌道自転車を走らせて「復活」させた。 遠く福井の大学生だった笹田さんがこれを実現したというのは、驚異的なことだ。しかし、1997年にはEF70を買ってしまう笹田さん、どっちが驚異的なのかは測りかねる…。 「こういう方法があるのか」と知った人が全国各地に現れ、ちらちらと登場したのは90年代末期から。私もできたばかりの美深で乗った。   この本のすごいところの一つは、軌道自転車の発達史があり、カタログがあり、「保存車」を紹介しているところだ。コミケで軌道自転車をまとめたものがあったら、相当に話題になるに違いない。でもそれはコミケという場での受け方・売れ方であって、コミケで2000売れても商業出版したらまったく売れないパターンというのは往々にしてあり、軌道自転車はそれではないかと思うのだけれど、こうして1冊にまとまっている。笹田さんの構成力とイカロス出版の判断のすごさをここに見る。 笹田さんの軌道自転車観察はこれに留まらず、海外の事例や保存例にも及ぶ。そして、フィリピンのバンブートロリー…列車がこない間に人車を勝手に運行するスタイル…にも触れる  なんと、バンブートロリーを模して自作してしまった。これを「コミケ的」でないとしてなんと表現しよう。このノリこそがコミケで受けるものであり、これを商業出版でやり遂げてしまったことには驚くほかない。 「鉄道」というあまりに広いジャンルには、まだまだ、ほとんどの人が関心を向けていない魅力やテーマが眠っているのだと気づかされる。私は笹田さんを存じ上げないときは、車両保存の方面の方だと思っていた。それが、実は廃線跡や廃止駅も若いころからものすごいペースでめぐっておられ、その成果が『廃駅ミュージアム』であり、『廃駅。』であり、『車掌車 』であり、『幽霊列車 ~日本と世界の廃車図鑑~ 』だ。並行して、保存活動も相当に動いていらっしゃるはずだ。 笹田さんの執筆や出版のペースは尋常ではないが、それは、笹田さんを突き動かすものがあまりに多すぎ、寸暇を惜しんでそれに応えているに過ぎないだろう。 この、『走れ、トロッコ!輝け!錆レール』と題されたおそるべき本は、しかし、従来の鉄道書の概念と相当に異なると思う。タイトルからして、エッセイのようだ。実は『廃駅ミュージアム』のときも、それが妥当かどうか相当悩んだのだけれど、笹田さんたっての強い希望もあるのでそれにした。また、本書はムック的な造りになっている(いや、刊行形態はムックなのだが、A5判でカバーつきであり、書籍と同じ体裁をしている。刊行形態がムックなのは、版元の出版物流的な事情によるものだろう)。これが、「コミケに出したら相当に売れそうなテーマの本」商業出版の合流地点なのかもしれない。コミックスを舞台化したものを「2.5次元」というが、そんな位置。 いま、新しい感覚の鉄道書がどんどん出ている。いまはそれらは亜流かもしれないが、いずれ大きな流れになるだろう。本書もまた、その流れを強くする一つだ。 参考までに、過去に書いた軌道自転車の記事を。 【関連項目】 スーパーカート(レールバイク) 東光産業 TSC-N   PR  鉄道史では、しばしば日本の軍隊、特に陸軍との関わりが記述される。読む側も「そういうものか」と受け入れ、特に検証もせず、知識としている。「常識」というか「基本的な知識」というのはそういうものだろう。かくして「~といわれている」という言説が、孫引きとして繰り返される。 本書は「鉄道と日本軍は本当に関わっていた」という一次ソースを提示しつ鉄道史を解説するものだ。著者の竹内正浩氏の目的は、その一次ソースの漢文調の文書を直接読んで雰囲気を味わいつつ細かなニュアンスを掘り起こし、流れを整理する。それはもちろんおもしろいのだが、しかし、竹内氏が本書で伝えたいことは、もう一つあると感じる。それは、「明治時代から太平洋戦争の時代までの、外敵への恐怖感」、それも「高速移動手段がなかった時代の人間の感覚」を、現代人にわかってほしいということではないか。また、「何か(輸送手段の規格など)を決めるとき、軍隊の規模を基準とするという感覚」「鉄道は兵器であるという感覚」も。いずれもみな知識としては知っているだろうし、いわれれば「そうだろうな」とは思うものだが、間違いなく現代の私たちには「実感」はない。 現代の私たちは、日本の国土は自衛隊と米軍により強固に守られていると思っている、と私は思っている。何かあっても自衛隊と米軍が守ってくれそうだ。自分が避難しなければならないときは、クルマもバイクもある。新幹線が動いていれば、2時間あれば300km向こうに移動できる。しかし、鉄道もクルマも一切ない、徒歩と海路(しかも蒸気船)だけが頼りの時代だったら? 私たちが過去の何かを想像するときの基準を、本書は与えてくれる。 * * *

目次を公式サイトから転載する。 第一章 西南戦争と両京幹線 なぜ中山道ではなく東海道だったか 第二章 海岸線問題と奥羽の鉄道 なぜ奥羽本線は福島から分かれているか 第三章 軍港と短距離路線 なぜ横須賀線はトンネルが多いか 第四章 陸軍用地と都心延伸 なぜ中央線は御料地を通ることができたか 第五章 日清戦争と山陽鉄道 なぜ山陽本線に急勾配の難所があるか 第六章 日露戦争と仮線路 なぜ九州の巨大駅は幻と消えたか 第七章 鉄道聯隊と演習線 なぜ新京成線は曲がりくねっているか 第八章 総力戦と鉄道構想 なぜ弾丸列車は新幹線として蘇ったか 個人的な関心の度合いから、私が読んだのは、5→2→6→4→8→1→3→7章の順だ。しかし、前述した「明治時代から太平洋戦争の時代までの、外敵への恐怖感」を順序立てて理解していくには、やはり第一章から読んでいくのが妥当である。 「はじめに」で、陸軍の関与が最も強かったのは明治25年(1892年)頃の日清戦争開戦直前のころだと書いている。第一章では明治21年(1888年)に陸軍参謀本部が『鉄道論』という書物を刊行している。以降、日露戦争や太平洋戦争時の日本軍が鉄道のことをどう捉えていたかが描写される。私のようにランダムに読むとその時系列が崩れてしまい、結局、通しで読み直すことになる。 * * *

そういう点では本書の本質ではないのだけれど、真っ先に第五章「日清戦争と山陽鉄道」を読んだのは、山陽本線(山陽鉄道)の山口県のルートどりの地図があったからだ。かねてより、山口市があのような位置にあるためか山陽本線は素通りしていることと、なぜ防府から山口に抜けなかったのかということに疑問を感じていた。それが、複数のルート案とともに解説してあるから真っ先に読んだのだ。 その地図と本文を読むと、「六日市」「日原」とたどるルート案があったことがわかる。ここからは憶測だが、「岩日線(いまの錦川清流鉄道)」は、このルートの一部をたどる。このルートが鉄道敷設法別表に載ったのは、このときの計画というか空気が残っていたからではないか。それが延々残り、「岩日線」として建設されたのではないか。結局は、錦町以北は工事が凍結されたので、六日市~日原間は2回も鉄道に振られてしまったのではないか。最後は憶測だが、その「物語性」はなかなかのものだと思う。 * * *

本書は主として「ルート決定」の観点でまとめられたものである。続編として「運営」の面ではどうだったのかを望みたい。国鉄(組織は行政上、随時変わっている)や車輌製造会社、製鉄会社がどう考えてどう動き、軍隊と戦争にどう影響を及ぼしてきたのか。大量の蒸気機関車や貨車が外地に送られ、ほとんどすべてが戻ってこなかったのは鉄道ファンが広く知るところだが、その意思決定のプロセスはどうだったのか。車輌製造会社において市場としての外地はどうだったのか。「地図ファン」が読者層と思われる本書とは読者の数の桁が違う(少ない)かな。  こういうおもしろさがある。国鉄総裁だった藤井松太郎という人物がいる。東海道新幹線の計画に反対して技師長を追われ、後に考えを改めて島秀雄の後に再び技師長に就任し、のちに国鉄総裁となり、労働問題で職を追われた土木技術者だ。その藤井松太郎の評伝『剛毅木訥』(田村喜子)に、藤井が「陸軍省第一鉄道部附」として「鉄道省派遣橋梁修理班作業隊長」として中国に派遣され、作業する様子が描かれている。小説仕立ではあるが、本人に細かな取材をしているものなので、その様子がよくわかるとともに、鉄道連隊との関係も書かれている。藤井は、大河も大河である淮河に架けられていた9連の200フィートトラス橋のうち7連が人為的に破壊され、水中に没していたのを引き上げ、修復する。現地には、偶然、藤井の鉄道省1年後輩の篠原武司(のちの鉄道技術研究所所長、鉄道建設公団総裁)が鉄道連隊の少尉として、中隊長として現地にいた。そうした、官と軍の関係を整理して理解してみたい。 * * *

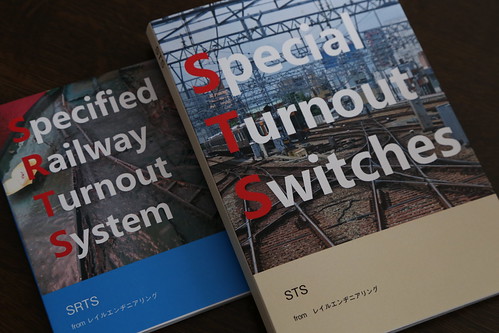

最後に、本書の記述はすべて元号が基本となっている。これは感覚的な把握にとてもいい。私が高校生のときには、日清・日露・第一次大戦は、1894・1904・1914年と10年おきだ、と教えられた。でもこれではその背景の時代を感じられない。1894年は「まだ」明治27年で国内も安定していない、1904年は「まだ」明治37年、1914年に至ってようやく大正3年、重工業の国産化が進んでいた時期だ。鉄道史も、西暦ではなく元号で考えると、まったく違う見え方をしてくると思う。「明治維新からたった○○年で!」というように。もちろん、本書の元号も、そういう把握を意図しているだろう。そういう配慮が行き届いた本だ。  ブログ『レイルエンヂニアリング』の大町パルクさんが、コミケで頒布した2冊。大きい方が「Special Turnout Switches(STS)」つまり特殊分岐器(ぶんぎき)、小さい方が「Specified Railway Turnout System(SRTS)」つまり特殊な鉄道の分岐システム、というタイトルどおりの内容だ。 「STS」の内容は、三枝分岐器、複分岐器、三線式分岐器、ダイヤモンドクロッシング、シングルスリップスイッチ、ダブルスリップスイッチ、脱線分岐器・乗越分岐器・横取装置、その他特殊なもの…となっていて、三枝・複・三線式…などは、日本国内のものを網羅したものとなっている。 小学校4年生の頃、シノハラのダブルスリップが本気でほしかったり、写真に撮ったり、いろんな分岐器の絵をよく描いていた程度には関心があった分岐器。そのころからとくに知識をアップデートしているわけでもなかったので、本書を見て、かつては全国の操車場にたくさんあった三枝分岐器がもう数えるほど、JR線上では1カ所しかなくなっているということを知り、非常に驚いた。ということは、ダブルスリップも、かつてほど多くなく、減少傾向にあるということだろうか。 ただでさえ維持に手間がかかる分岐器なので、その「特殊」なものは、製造も維持もさらに手間がかかるものに違いない。『鉄道をつくる人たち』(川辺謙一著/交通新聞社)では関東分岐器に取材している。 駅の配線の考え方も、国鉄時代と現在では大きく異なる。たとえば、かつては振り分け分岐器(振り分けの率が1:1のものを「両開き」「Y字」などと通称する)が多用されたが、1980年代以降(かな)、「1線スルー方式」が増え、そのように修正されてもきた。今回、写真の本が出たので、次はぜひ「分岐器における、運用側・製造側の思想の変化」をぜひまとめていただけないだろうか。 大町パルクさんの、「それを見に行くために、遊園地や沖縄まで行く」という行動力はすごい。コミケ当日には売り切れてしまったとのこと、現在、再販すべく準備中。下記リンク先から購入できる。

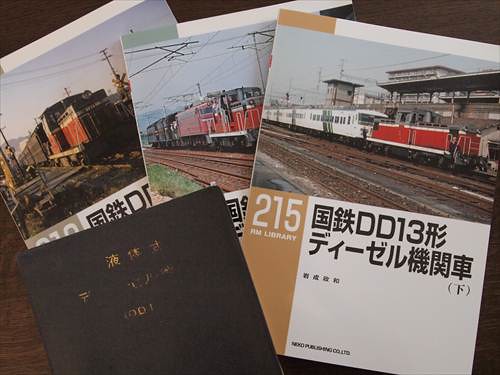

JR貨物第4代社長である伊藤直彦氏による、国鉄分割・民営化における「貨物」の位置づけがどうだったかをつまびらかにする本。……という触れ込みだったのだが、いや、たしかにそれは書いてあるのだが、328ページものうち、おそらくそれらをまとめると30ページ分くらいしかない。「本書ならではの記述」は、下記の点だ。 ・国鉄の分割・民営化の議論では、貨物は常に後回しにされたこと ・「JR貨物」という一事業形態だけではなく、「セメント輸送会社」「石油輸送会社」のような、「第三種鉄道事業者」が生まれる可能性もあったこと ・葛西氏や牧氏の著書では酷評されている太田職員局長を褒めている。伊藤氏自身も、分割反対だった(補足:JR東海の初代社長・須田氏もそうだが、国鉄改革は、決して、分割反対派を排除したわけではない。おそらく排除すると人材が圧倒的に足りなくなる) ・角本良平氏でさえ「JR貨物は国鉄債務を背負っていない。そして経営安定基金をもらっている」と誤解するほど、JR貨物が世間の「識者」に理解されていないこと ・JR貨物は、立場としては「JRグループは永遠に連携しつつ対等の立場でダイヤを調整しなければならない」と主張し続けている これら以外は、すべて「思い出話」と思ってよい。帯に、一橋大学元学長の杉山武彦氏の言葉として「経営改善の軌跡を描いた必読の書」とあるが、描かれているのは「がんばれと声をかけた」「私たちはがんばった」のようなことばかり。具体的にどうしたか、末端職員の工夫や管理の描写は皆無である。経営に役立つ言葉も方法論も一つもない。一橋大学元学長は本書を読んだのだろうか。 本書に書かれている「経営」は、現在の民間企業に当てはまるものではない。読者には「いまだJR貨物の経営陣は、親方日の丸」と感じさせ、いま現場に立っているJR貨物の社員たちが「おれたちの会社のトップはこの程度の認識なのか」と感じさせるに十分な、残念な考え方が詰まっている。もっとも、それは、単に「本書の構成と文章が稚拙だから」かもしれず、実際には伊藤氏は社長としてさまざまな決断を下し、ぐいぐいとひっぱっていったのかもしれない。しかし、それは、本文から読み取ることはできない。 * そんな本書の記述は極めて稚拙。 ・誤字が多く、文字統一もなっていない ・「国鉄という組織」を知らない人には意味不明の記述が多数。国鉄の職制や官僚のパワーバランスの説明が一切ないが、「本社」という表現や部署名が頻繁に出てくる ・登場人物すべてに「○年入省」と書かれている。これはすなわち、入社の期が仕事に影響するということで、いまも官僚組織ではそうだと聞くが、こんなものは「経営の参考」などにはまったくならない ・「がんばれ」「やるしかないと言ったら達成できた」というような、具体性がない実績 ・多くのことを、自分の友人関係・先輩後輩関係が解決したということに結論づけている ・褒められて嬉しかった、という記述が多い ・全体の半分が、国鉄改革の推移の説明に過ぎない ・数ページに及ぶ「引用」が多い。版元が日経だから権利はクリアしてはいるのだろうが、ここまで長々と他著を引くのは「引用」を逸脱している。あまりに冗長。なお、引用とは、本文を「主」、引用文を「従」と判断できる、必要最小限の転載をいう * もっとも阿呆か、と思われる記述は、あらゆることを、友人、知人話に落としてしまっていることだ。著者の人間関係のおかげで解決した、というような書き方だ。これはかなりの問題と思われる。東日本大震災の後、3月15日に沼津の変電所すなわち東海道本線が止まるというとき、伊藤氏は菅内閣経産省副大臣・原子力災害現地対策本部長だった池田元久氏に「東海道線を止めると支援の物流すらも止まる」と訴え、回避されたことを「持つべきものは友人である」と表現している。では、二人が知己でなかったら回避できなかったのだろうか。伊藤氏の手柄話なのだろうか。そんな馬鹿な話ではあるまい。池田氏が変電所の停止を回避したのは、おそらく事の重大性を考えてのことであり、「友人の頼みだから」回避したわけではないだろう(P233)。なお、著者の「あとがき」には「座右の銘は『一期一会』」で、人との出会いが云々と書かれている。 また、国鉄末期、貨物駅縮小にあたり、地元の説得をする際に「『伊藤を男にしてください』と畳に頭をこすりつけんばかりに懇願した」とある。地元の人は、初めて訪れた官僚なんかどうでもいいだろう。これで悦に入っているのだから恐れ入る。 * 本書を読むのは、なかなかつらかった。こうした欠点があまりに多く、また、文章があまりに下手。日本経済新聞社ともあろう版元の本とは思えない。いままで刊行されたJR経営者による国鉄改革の記録本は、旅客会社についての記述しかなく、わずかに葛西敬之氏の著書に「貨物も分割すべきだった」というような記述があるくらいしか記憶がない。そういう意味では画期的ではあるのだが、これは、著者の責任というよりも、編集がダメな例だろうと考える。伊藤氏に書かせるのではなく、伊藤氏からもっと具体的な話を引き出し、「経営改善」の数字を明記し、官僚組織特有の表現にいちいち注釈を入れ、全体の構成を整理し、読ませる文章を書ける編集・ライターが仕立て直すべき内容だった。それがなされていない本書は、買う価値はあまりない。 【同日追記】 ある方より、「杉山武彦氏は『一橋大学学長』というよりも、運輸政策研究機構、日本交通学会、日本交通政策研究会、高速道路調査会といったところの役職を背負う運輸経済の大家として評価されている方』であるとご教示いただいた。なるほど、それならば帯の推薦文の書き手としては適切。しかし、それならば、帯の肩書きは「学長」よりも、運輸経済方面のほうがよかったのではないか。ただ、そちら方面の人には「杉山武彦」は超有名人なので、そちら方面の肩書きを入れる必要はないのかもしれない。 また、鉄道趣味者は読者対象ではないのかもしれない。それが証拠に、ジュンク堂池袋本店では2階の一等地にある鉄道書コーナーではなく、5階の物流コーナーにあった。Cコードは0065なので、鉄道書コーナーにあってもいいのだが。実際の読者層のうち、鉄道趣味者の割合を知りたい。  RMライブラリーの『国鉄DD13形ディーゼル機関車』。1冊1250円なら安い、でも3分冊だから3750円である。でも安い。6月下旬に「下巻」が出ていたものを、やっと読むことができた。写真に同誌と写っているのは、交友社発行の部内教科書の『液体式ディーゼル機関車DD13形』。昭和36年大鉄局教習所編。 下巻の後半で、DD13とDD14の重連総括貨物運用の話が出て来る。大きく掲載された写真のクレジットを見ると、趣味誌で多くの写真を発表されている志水茂さんだ。

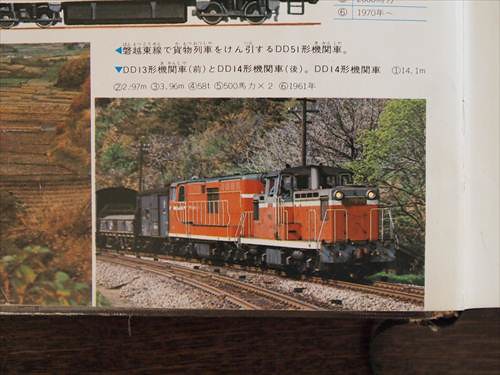

この組み合わせは、個人的には子供の頃から気になっていた。学研の原色科学ワイド図鑑『交通・通信』に写真があり(添付参照、クレジットはないので不明)、まるでアメリカのディーゼル機のA形+B形かのようなスマートさを感じていたのだ。

いつかネットの掲示板にこの話を書いたら「羽越線でそういう運用があった」と教えてくれた人がいた。そもそも興味を持つ人が少ないディーゼル機の中でもマイナーなDD13ゆえ、それ以上の情報はなかったものが、ここで大きく、その運用の由来を推測を含めて採り上げられた。

手元の学研のこの図鑑は1973年初版、1976年16刷。この図鑑で採り上げられている鉄道車両は「まっとう」というか、時代を考えたらこういうセレクトになるだろうなというものだが、この写真に限っては、「メジャーではない姿」を掲載しているものだった。本には、たまにそういうことがある。「図らずも」の場合もあるし、編集者の遊び心の場合もある。私は後者の仕掛けをたまに入れる。

|

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|