|

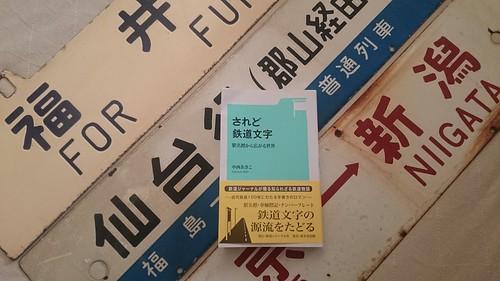

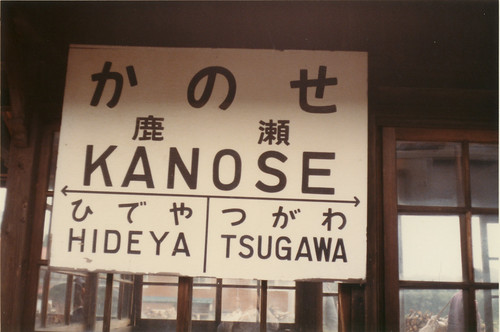

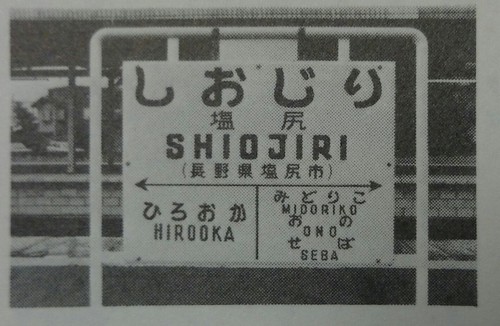

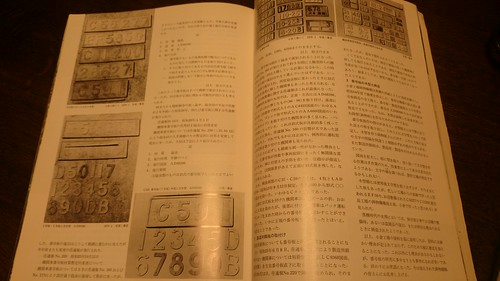

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  『されど鉄道文字』。本書は、私が長年独自解釈していたものに答えを与えてくれた。私は駅名標によく使われる文字としては3タイプあると思っていたのだが、それらは国鉄が定めた「すみミ丸ゴシック」を「業者が独自解釈で改変して結果的に3タイプの書体が生まれた」ものであるということを、須田寛氏やエムエスアートの佐野稔氏の貴重な証言などから本書が初めて詳らかにしている。とても貴重な本だと思う。全体としてはとてもよく取材されていて、ホーロー看板についても貴重な記録がこっそりと入っている。 しかし、その「独自解釈で改変して結果的に3タイプの書体が生まれた」ということが、読者にうまく伝わるかどうか。そこが、若干気になる。本書は物語として書かれていて、資料性はあまりない。『鉄道デザインEX06』の「鉄道文字」を書いた時点(注)では、当該記事では上記3タイプを注釈なしですべて「すみ丸ゴシック」と言っているために、私はかえって混乱し、「そうではない」と書いたのだが、やはり本書もその傾向がある。 (注)本書を読み、ブログ記事に私の誤認があったことがわかったが、誤認している部分はそのままとしている。また、文章を一部改変している。 一般に、「スミ丸ゴシック」といえば、現在「国鉄方向幕フォント」だと捉える人がほとんどだろう。また、駅名標が好きな人ならば、「国鉄方向幕フォント」タイプを含め、全国的に下記の3種類のものがよく見られたと認識しているだろう。それぞれ「か」が非常に特徴的だ。  「国鉄方向幕フォント」タイプ。制定された原形に近い形。方向幕だけでなく、列車名標識、駅名標、ホーム上家の柱に掲げるホーロー看板など、おそらくもっとも広く使われたもの。前記ブログでいう(C)。 釣り下げ式に多いタイプ。筆が折り返す部分が長くなる。前記ブログ(D)。  Π型の駅名標に使われていたタイプ。個人的には長野鉄道管理局下に多い印象。前記ブログ(E)。(『駅名おもしろ大辞典』より) 私は、これら3タイプの書体は、すべて別の書体として認識していた。なにしろ字形が大きく違う。本書を読むと、本来は同じ書体であったことがわかるのだが、結果的に大きく異なるこれらの3書体をすべて 「すみ丸ゴシック」と呼ぶのは、読者の混乱を招くと思う。せめて「すみ丸ゴシック エムエスアートタイプ」と表記する等、適宜、補足した方がよかったのではなかろうか。 同様に「丸ゴシック」も、だ。私は個人的に「看板文字」と通称していたのだが、国鉄が丸ゴシックを指定したことと関係なく、世の中の看板の文字には、端部を丸めた太字が非常に多く見受けられる。これをすべて丸「ゴシック」というにはいささか抵抗がある。(おそらく)地方の鉄道管理局が(おそらく)地元の業者に発注していた駅名標にも当然のごとく太い文字で端部が丸い文字が使われてきた。むしろ「すみ丸ゴシック」3兄弟よりも多かったのではないかというくらいに。それ以前は筆文字だったのは、本書でも書かれているとおりで、昭和40年代にはまだ多く残っていたようだ。  私がもっとも好きな「ら」を持つ、昭和50年代後半の荒浜駅の駅名標。端部を丸める処理をしているだけで、これを「丸ゴシック」というのはちょっと…。 手書きの看板文字の例。 付け足しのような記述になるが、本書の貴重な資料的側面としては、サボの注文原稿の写真がある。昭和55年に至っても、釣り下げ式サボを作っていたとは驚きだった。 * * *

さて、「3タイプあった」ことの説明だけで長くなってしまったが、以下、少し気になる点を。 ●工場ごとに字形が異なる理由 「本来、図面どおりに作らないといけない。ところが(略)職人の間で『見たらどこの工場で作ったものか、わかるような形にしようやないか』という、おそらく、そんな気運が高まったのだと思います」(218ページ) 蒸気機関車のナンバープレートの文字の形が工場によって特徴があるのは、蒸気ファンにはおなじみである。それを、製造元の一つであるイクチの社長に話しを聞き、それが上の引用なのだが、読者はこれを誤読してはいけない。あくまでも「イクチ社長の憶測」である。「思います」と書かれている。実際に工場の鋳物職人から聞いた言葉ではないことに、強い注意を払う必要がある。 ●モリサワ書体の採用 252ページに、大阪市交通局がモリサワ書体を採用したことを、後年、つまり現在、モリサワの書体が広く普及していることから遡って「先見の明は確かなものと言える」としている。しかし、これは結果としてそうなっただけであるのは書体に携わる者ならば常識だと思う。 かつては写研の独壇場だった書体の現場。モリサワの書体を指定しても「ありません」と言われることは多かった。しかし、現在に至るまで意図的にDTPに対応しなかったために、対応したモリサワに利便性の面で大きく引き離された。 2000年代に入るまで、DTPソフトはMacintosh版しかなかかった。Macintoshがモリサワのフォントを搭載しているので、そのまま使う分には「お金がかからない」という追い風もあった(代わりに1990年代のDTPではリュウミンや見出しミンばかりで、とても貧相である)。いまもそれを引きずっており、PCで扱うフォントといえばモリサワ(が管理しているシステム)である。 現代ならば、「いま・今後、PCで使うことを考えると、モリサワを使おう」と考えるのは妥当だが、大阪市交通局がモリサワの書体を採用した当時はそんな時代ではない。「たまたま」と考えるのが妥当だろう。先のイクチの例と合わせて、ミスリードを招きかねない部分なので、注意が必要だ。 なお、モリサワの新ゴが写研のゴナにとって変わったのは、文字の印象が似てるから、というのは説明するまでもないだろう。JR東日本発足時の駅名標の書体はゴナだった。のちに新駅開業等で修正する必要が出ると、そこだけ新ゴで作られたりした。具体的に覚えていないが、両者が混在している駅名標を見たことがある。 同じくモリサワを肯定的に捉えた文章として、274ページでは、東京メトロ発足の際に新ゴが採用された理由が書かれているが、私は当時、「今さら新ゴなのか!」と愕然としたものだった。新ゴはすでに古くさく、出版デザインの現場でも避けられていた。逆に、普通の太いゴシックや太い明朝が「かっこいい」「よみやすい」という風潮だったのだ。ならば、長年使ってきたゴシック4550から変える必要もなかったのではないか。少し話が広がるが、私は、現在の東京メトロのサインシステムは非常によくないと思っている。 * * *

繰り返すが、すみ丸ゴシックが製作所によって3タイプに分かれた、それを明かしたことが、本書の一番の価値だろう。これらのことを、もっと簡潔に系統として説明し、さらには掲示規定等を付録として掲載すれば、物語とともに資料性も併せ持つ形となり、完璧な本になったのではないかと思う。鉄道ファンに幅広く手にとってもらうには、独自の/整理された資料性は重要である。 いま、書体やフォントは多くの人が関心を寄せるものとなった。本書をきっかけに、「車両を見て『これはEF65ですね』というレベル」である「これは新ゴですね」という地点から、「書体には、そこに使われた理由がある」という観点を持つ人が増えることを願う。 なお、手書きの文字を「フォント」と言うのは「貨車を電車というくらいの間違い」なので、ぜひこれも周知されて欲しい。もちろん本書では正確に使い分けられている。 * * *

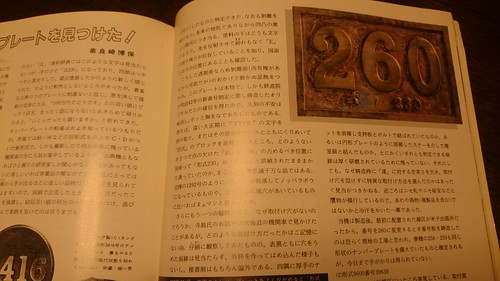

鉄道の書体に興味を持った方には、以下もおすすめする。 ●『鉄道ファン』1983年12月号「機関車ナンバープレート整備の記録」(大塚孝)。  先行調査を踏まえ、小倉工場での調査記録。「キ通報」によってどうなったか、文字型の写真、それにまつわる話などが4ページ掲載されている。製造銘板の木型まで掲載されているが、これがあるということは、国鉄工場で、製造銘板を鋳直していたのだろうか。先行調査とは、 ・『蒸気機関車』49号「ナンバープレートの話」(安田章)※未見 ・『レールファン』302号「続番号板の記録」(森屋健一)※未見 のこと。 ●同号「こんなナンバープレートを見つけた!」(奈良崎博保)  骨董品屋で見つけた230形260号のプレートにある「式(から点を取った文字)」の謎、「段のついた妙なプレート」39639の謎。やはり参考文献があるので転記する。 骨董品屋で見つけた230形260号のプレートにある「式(から点を取った文字)」の謎、「段のついた妙なプレート」39639の謎。やはり参考文献があるので転記する。・『レールファン』206号「番号板の記録」(森屋健一)※未見 ・『レールファン』302~308号「続番号板の記録」(森屋健一)※未見 ・『鉄道ファン』157号「形式入りナンバープレートの魅力」(日高冬比古・宮田寛之)所有。6ページ。合わせて「1080号機関車”形式入りナンバープレート”裏話」(平井憲太郎)あり。 ・『蒸気機関車』49~58号「ナンバープレートの話」(安田章)※未見 ・『レイル』1号「機関車史のうらばなし」(寺島京一)※未見 ・「機関車番号板について」(大塚孝)JRC九州支部資料 ※未見 ●関連項目 ・『まちモジ』(小林章著) ・タイポさんぽ(藤本健太郎著/誠文堂新光社) ・『駅名おもしろ大辞典』(夏攸吾著/日地出版) PR  米屋こうじさんによる、いままでになかった書き方の、「国鉄という仕事に携わった人の、人生の記録」+「カメラマン・米屋こうじ」の本。(画像は交通新聞社のサイトからのリンク) 米屋こうじさんによる、いままでになかった書き方の、「国鉄という仕事に携わった人の、人生の記録」+「カメラマン・米屋こうじ」の本。(画像は交通新聞社のサイトからのリンク)私は個人的に米屋さんを存じ上げているので、そうなると「書いている米屋さんというのはどんな人なんだろう」という気持ちでは読めない。常に、米屋さんのおだやかで飄々とした雰囲気を文章に纏わせつつ読んだ。 前半は、「鉄道で働くということ」。国鉄に勤めていた親族に直接聞いた話なので、エピソードには事欠かない。キヨスクで勤め上げた母、電務区・電話交換手だった伯母、機関士だったその夫、鉄道公安官だった叔父、電気工事局工事事務だった叔父、そして駅長だった祖父。テレビドラマのような劇的な何かがあったわけではない。ただ、働いて、国鉄を動かして…という人びとの姿が描かれている。 後半は、米屋さんの鉄道趣味遍歴と鉄道カメラマンになるまで、そして「鉄道カメラマンとしての仕事」の話だ。米屋さんは私よりも三つ上、まあ、ほぼ同世代と言っていい、だから、小学生時代の話は、まるで自分と友人との話のように感じる。 早朝4時に「あけぼの」を見に行く小学生。一人旅の途中、勇気を出して車掌に話しかける小学生。「青春18きっぷ」をここぞとばかりに使いまくる中学生。山岳部に入ってキスリングに痛めつけられる高校生。そして写真の勉強をして社会に出て、広告写真家のアシスタントを経て真島満秀写真事務所に入り、若くして独立。 米屋さんは、『I LOVE TRAIN アジア・レイルライフ』(米屋こうじ/ころから)という写真集を出している。アジアだけでなく、ポルトガルでもたくさんの素晴らしい写真を撮られている。また、いつだか「ついにバイテン(8✕10インチのフィルムを使う大判カメラ)を買ったんですよ」ととても嬉しそうに話してくださり、信濃川田駅のベタ焼き…あれ、フィルムだったかな…を見せてくださったこともある。そしてまた、いつ頃からか、「米屋浩二さん」だと思っていたら「米屋こうじさん」になっていた。それらのことが、すべてこの本でつながった。 そして思うのは「あのとき米屋さんは笑いながら楽しそうにお話してくれたけれど、実はそんな表面的な話ではなかったんだなあ」ということだ。いや、でもいつもにこやかな米屋さんには、その楽しい面もまた事実だったのだろうなあ。 * * *

一つ、明記しておきたいことがある。「鉄道遺産」という言葉について、だ。本書によれば、2002年の「ニッポン鉄道遺産を旅する」という米屋さんと斉木実さんの連載において、交通新聞社の編集の方が造った言葉だそうだ。いつのまにか一般的な言葉になってしまった「鉄道遺産」、私は個人的にはバズワード、つまり「受取手によって解釈が異なってしまう言葉」だから使わないけれど、この言葉の考案者がわかった。もしシンクロニシティとして、同じ頃、別の人が使っていたとしても、それはそれだ。 いま40代の人には、軽く、かつ親近感を持って詠むことができる本だ。そして、読んだら、蒸気の『I LOVE TRAIN アジア・レイルライフ』もぜひ。 ・Asian Trains (米屋さんのサイト) ・鉄道少年 (米屋さんのブログ)  本書は小学館新書のひとつだ。新書というのは一般的に大きく分けて2タイプあり、一つは岩波や中公などの「教養新書」(時事的なテーマもこちらに含まれる)、もうひとつは私も携わるじっぴコンパクト新書などの「雑学新書」である。どちらも執筆者は読者になにがしかを「教える」ことが共通している。しかし、本書はそのどちらにも当てはまらない。 本書は小学館新書のひとつだ。新書というのは一般的に大きく分けて2タイプあり、一つは岩波や中公などの「教養新書」(時事的なテーマもこちらに含まれる)、もうひとつは私も携わるじっぴコンパクト新書などの「雑学新書」である。どちらも執筆者は読者になにがしかを「教える」ことが共通している。しかし、本書はそのどちらにも当てはまらない。たぶん、著者も編集者もそれぞれ相当に悩んだのではないかと思う。なぜならば、普通の出版社・編集者ならば、「456回の記録を全部、羅列して下さい」というに違いないからだ。ところがそういう本ではない。悩んだ軌跡はタイトルが物語っている…と思う(この段落は私の妄想)。 僭越ながら、よくぞ著者はこの形で書き切った…とさえ感じる。旅と人生の吐露。決して「456回の記録」という書き方ではないのに、456回の思いは十分に感じ取ることができる。いや、乗車だけではない。その何倍もの「見送った」回数の思いも、さらに全ページの行間を厚くしている。私が大好きな「この著者でなければ書けない、著者の思い」がたっぷり詰まっている。これまた僭越ながら、見守った編集者にも賛辞を贈りたい。 読んだ人に気づいて欲しいので詳しく書かないが、帯のイラストは大変重要な意味を持っている。本書の緻密な設計が、当初からのものなのか徹底した話し合いの産物かはわからないのだけれど、「新書」のパッケージながら「新書」らしからぬ形で、とにかくすべて完璧な方向で仕上がっている。安価ということもあり、多くの旅好き、とりわけ北斗星に一度でも乗ったことがある人、北海道への思いを募らせている人たちに、読んでほしいと思う。 * * *

さて、そもそも鈴木周作さんが北斗星に乗るようになったのは、あまりに多忙な日常から突発的に抜け出すときに北斗星に乗ったことから始まる。そのくだりを電車の中で読んでいて、目頭が熱くなってしまった。なぜなら、同じようなときに、私も北斗星を含む「北海道」に助けられたことがあるからだ。以下はすべて私の話だ。 5年間ほど、休日などまったく取れない日々を送っていた時期があった。2002年1月は、20日頃までにしなければならないことが、10日木曜日になっても決まっていなかった。その週末の3連休は、気持ちばかりは焦るが、することがない。ならば…ということで、有楽町駅に向かい、ぐるり北海道フリーきっぷと、11日金曜日夕方発のやまびこ49号、はつかり25号、はまなすを予約した。娘はまだ小さかったので家を空けるのはためらわれたが、妻は出かけるのを薦めてくれた。  2002年1月11日金曜日の夕方、2、3泊分の簡単な着替えと、でかい三脚、カメラとレンズ2本をモンベルのダッフルバッグに入れて東北新幹線に乗った。まだ盛岡までの時代だ。はつかり、はまなすと乗り継いだ。深夜の函館駅での機関車交換作業は、見ている人などだれもいなかった。  札幌に着き、そのまま稚内へ向かった。ただ、果てに向かいたかった。音威子府で各停に乗り換えた。どうせ稚内からの折り返しまで間があるので、確か下沼と兜沼か、ふたつの無人駅に立ち寄った。   スーパー宗谷4号が発車する頃には夜のとばりが落ちていた。 スーパー宗谷4号が発車する頃には夜のとばりが落ちていた。まったくのノープラン。札幌で、帰り…13日日曜日発の北斗星4号のB個室寝台を確保する。15日月曜朝に帰ってもよかったのだが、もう満喫したのでちょっと早めに帰ることにした。その晩は札幌に泊まり、13日日曜は根室まで往復して南千歳から北斗星に乗った。個室の中で、空を仰ぎ見ながら、いろいろとしみじみしてしまったことははっきりと記憶している。スリーブが見つからないので、マウントしてあったED79への交換を貼る。電源車は50系改造のマニ24 500番台である。  * * *

北斗星に初めて乗ったのは1996年12月。それ以前に3回、鉄道で渡道しているが、はまなす/海峡、海峡/海峡、はまなす/はつかりで、北斗星に乗ろうとはたぶん思ったことがなかった。以降の乗車記録。基本的には、いい「移動手段」だった。思ったよりも乗っていないなと思った。・1996年12月 上野→札幌 B開放 ディナー利用(旅行) ・2002年1月 南千歳→上野 Bソロ(突発) ・2003年1月 札幌→上野 Bソロ(撮影) ・2004年12月?(撮影) ・2005年6月?(撮影) ・2005年10月 上野→南千歳 (家族旅行で一人先に) ・2007年8月 札幌→上野 B開放(家族旅行で一人帰京) ・2008年6月 上野→洞爺(撮影) ・2008年6月 洞爺→上野 B開放(撮影) こうして北斗星のことを思い返すと、もう一度乗っておきたくなる。それも「移動手段」として。5月か6月頃、なんとかやりくりして行ってきたいものだ。そして、乗るなら「下り」がいいと思っている。  (画像は新潟日報事業社のサイトにリンクしている) (画像は新潟日報事業社のサイトにリンクしている)鉄道史というのは非常に難しい。一路線の歴史であれば記述は比較的簡単なのだが、鉄道とは地域の開発と経済を背負いながら他の鉄道と関連して運営されるものなので、一路線だけを見ても仕方ないからだ。だから、各路線の歴史を踏まえた上で、さらに「地域の経済史・交通史」として把握する必要がある。これは、いわゆる日本史、世界史も同じではある。 本書は「鉄道と新潟」と銘打ってはいるが、「新潟市編」であり、また帯に「新潟市発展の…」となっているとおり、鉄道と現・新潟市域の関連を述べた内容だ。「新潟市編」であるが、鉄道にかなり造詣の深い執筆陣のようで、まったく感覚を外していないのは素晴らしい。 あまり鉄道史の本では触れられないこととして、下記のことは特によくわかる内容となっている。 ・信濃川の河川交通との比較 ・新潟対東京のルートの変遷 ・各路線・各鉄道敷設の経緯と発展の歴史 * それとは別に、新しい知見をいくつか得た。一つ目は1936年(昭和11年)の新潟鉄道局開局時の立地だ。路地連新潟の方々と新潟市内を歩いているときに、確かそれが八千代橋南詰めにあったと聞いたことがあり、また、昭和50年代には、いまのNST本社やライズ万代のある場所には「新鉄局スポーツセンター」(柔剣道場)とグラウンドがあったという記憶がある。なぜ、駅からちょっと離れたここに国鉄の施設があったのが不思議だったのだが、その答えがここに書いてあった。即ち、 「鉄道局の開局に当たり、新潟市は誘致の条件としていた庁舎・官舎の敷地約一万七〇〇〇坪(約五・六ヘクタール)を寄付するために、萬代橋上流の信濃川右岸埋立地を県から購入した。埋立地には、鉄道局の庁舎(現、中央区八千代一丁目。新潟市総合福祉会館の地)の外… そういう経緯で用地を提供していたのか。旧新潟駅から旧万代島貨物駅への支線の「内側」に国鉄関連施設が広がっていたことになる。1980年頃の住宅地図を入手したいところだ。 * もう一つは、現・新潟駅の駅舎についてだ。この駅舎が当初は2階建てだったのは知られているが、「ダークグリーンの駅舎は」という記述がある。そんな色だったとは! なんとか、当時の地図等を見たいものだ。  本書の章立てはこうだ。 本書の章立てはこうだ。第1章 鉄道操觚者・木下立安 第2章 伝説の特ダネ記者・青木槐三 第3章 忠犬ハチ公を巡る鉄道記者たち 細井吉造、林謙一、渡邊紳一郎 第4章 『国鉄物語』の門田勲 第5章 レイルウェイ・ライター 種村直樹 タイトルを見て、鉄道記者たちが、いかに現場に入り込み、どのように国鉄幹部と親しくなり、あるいは取材し、どのような記事になり、それが社会的にどういう影響を及ぼしたかが書いてあると、勝手に思っていた。ところがまったく違っていた。章立てにある記者らの人となりは、本書からはまったくわからない。稀に見る駄本だった。どのようにひどいかを上げるとほぼ全部を転載して突っ込まねばならないほどだ。 著者は毎日新聞のOBである。本書は、著者の先輩、後輩が何年生まれで、何大学で、入社後はどんな記者で、趣味が何で、誰を尊敬していて、その誰は何年生まれで、何大学で…といった内容が延々続くと思っていい。 * 例えば、門田勲の章。彼は『国鉄物語』という連載を書いたのだが、その取材方法などは一切出てこない。この章では門田の鉄道記者に関連するとかろうじて言えるのは、わずか6行、「国鉄組織は大きいと思った」というような感想だけである。 詳細に書こう。門田の章はP172からP212だ。 P172-173 著者の入社当時の上司やその息子の話。 P174-185 『国鉄物語』の記事引用。新幹線無人運転の項では柳田邦夫を引用。 P186-189 門田に憧れた本田という読売記者が三河島事故の記事を書いた話。 P190-191 三河島事故の乗客が著者の先輩であり、彼のスポーツ趣味と著書の紹介。 P192 JR東日本の「事故の歴史展示館」における三河島事故の扱いの話。 P193-196 「本田に戻って」(←門田に戻れよ!)本田の東京オリンピック記事 P197-205 門田の訃報と、門田の警視庁詰め時代の話 P205-212 朝毎読が有楽町にあった時代の話 さて、どこに門田の「鉄道記者」の記述があるだろうか? * 同じように、慶應義塾の成り立ちが延々10ページ書かれていたり、時事新報の話が10ページ続いたり、明治5年の鉄道開業時の話が8ページあったり、「余談ながら」と記者の先輩や後輩の人となりの話が2ページ、3ページとつづいたり、といった塩梅だ。 また、事実誤認というか、本書内での矛盾も散見される。「つばめ」の試運転に同乗した青木のレポートはP235では走行中の窓から沼津や静岡で落としたと書いているのにP120青木の項では「停車する駅で…受け取って」と書いている。 私の感覚では、「鉄道記者」という書名に期待する内容は、ほとんどない。あってもまとめれば10ページもない。交通新聞社新書はデキにムラがあるのは過去にも書いたが、いくらなんでも、これは編集者が間に入ってできた本だとは思えない。なんらかの事情があって、受け取った原稿に手を入れることができず、そのまま本にせざるを得なかった。そんな穿った見方をしてしまうほど、本題とも章題ともかけ離れた内容だった。 もし私がこの原稿を受け取ったら…修正不可能なので、すべて書き直してもらう。少なくとも章題と関係ない先輩後輩ネタはすべてカットする。拒否されたら出版中止する。 ●関連項目 ・『人物国鉄百年』青木槐三(中央宣興) |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|