|

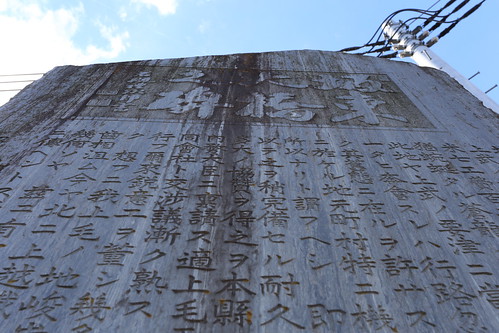

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  飯田線天竜川橋梁。佐久間ダム建設に伴っての線路つけかえで架けられた橋で、人道橋が併設されていることでも知られている。北側から、3径間連続ワーレントラス+2連のプレートガーダー。  鉄道の活荷重に比べたら、人道橋なんて屁でもないだろうから、あらゆる鉄道橋に併設してほしいと思うんだけれど、そうなると管理責任が出てしまうので無理ですね。  銘板。 日本国有鉄道 活荷重KS15 図.とく-184 横河橋梁製作所製作 昭和30年 ----- 電源開発株式会社提供 L.C.鈑 八幡、富士製鉄.日本鋼管 鋼材. 日本鋼管株式会社 ●●●●● 神戸製鋼所 B-17 残念ながら塗料まみれで読み取りづらい。こちらのサイトでは2020年撮影の写真があり、ほぼクッキリと読める。  左岸(南)側。 さて、このトラス橋には点検用のゴンドラがついている。  人道橋からでは全然全貌がわからないな…。この上物、ゴライアスクレーンの形をしているので、仮に「ゴライアス」と呼ぼう。でかくないけれど(ゴライアスとは巨大なものにつける)。   こういうものは、ドローンを飛ばして少し上とか側面から撮るのが一番いいと思う。このときは持参していなかった。  真横から。   ワイヤーとチェーンが見える。モーターかなにかでゴライアスを駆動して移動するのか。  橋梁下部のゴンドラはスパンごとに用意されているようだ。おそらくだが、ゴライアスが橋脚を跨いで隣のスパンに行くときはゴンドラを切り離し、隣のスパンにあるゴンドラにつけかえるのではないか。   ゴライアスの鉄板、よく見ると文字がうっすら浮き出ている。最上部は「取扱注意事項」と読めるが、ほかは残念ながら塗膜でほとんど読めない。光の角度を変えていろいろ撮ってみたけれど、読めない。 最下部は「昭和30年 施設●●●設計室」、台形に出っ張った部分は「横河橋梁製作所」。 PR  松山市南部、砥部町との界となる重信川に架かる橋。3連1組、かつ橋脚上に突き出す三角形からカンチレバートラスかと思いきや、3連の真ん中の桁を見ても吊り桁ではない。 吊り桁というのは、この写真でいう黄色い部分。これは京都の泉大橋(国道24号/木津川)。碇着桁から張り出した(カンチレバー)部分に「吊り掛けられている」のがカンチレバートラスだが、重信橋はそういう構造には見えない。  真横からは撮れなかったが、普通のカンチレバートラスでは、ここが吊り桁になるはず。しかし、分離できるようには見えない。  桁裏を見ても、やはり分離できるようには見えない。ということは、これは見た目としてはカンチレバートラスだが、実際は連続ワーレントラスだと思われる。  右岸(北側)の親柱。左の親柱が隠されている。親柱をないがしろにするな…! 右は「重信橋」。  側面には「昭和二十五年七月竣功」。  銘板がある。 昭和二十四年 愛媛県建造 内示(昭和十四年) 松尾橋梁株式会社 東京工場製作  上流側には歩道が別途設けられている。 さてこの重信橋。「日本の長大トラス橋」(藤井郁夫)によれば、「下路連続トラス3連の下路連続トラス橋」であり、新田原飛行場の旧日本軍の格納庫の解体材を前提に設計されたらしい。橋梁のデータベースの元を作成していた藤井郁夫氏が「カンチレバー」と書いていないということは、この橋がカンチレバーではない、ということの証拠となろう。 この重信橋が架けられたのは、多径間のトラス橋が、カンチレバーから連続トラスに変わる節目の時期だった。「カンチレバーの見た目で連続トラス」であるいうのは、もしかしたらそれをふまえているのかもしれない。妄想ですが。  栃木県の県道をバイクで走っていたら、なんだかスケール感がおかしいトラス橋が目に飛び込んできた。    オーソドックスな3パネルのワーレントラス。斜材はアングル材、弦材と垂直材はC型の材だ。すべてボルト結合のようだ。床版はコンクリートの板が渡してあるだけ? ガードレールと見比べると、その小ささがわかるだろう。とくに車両通行止めとは書いていないし規制標識もない。道路が「普通に」続いている。  私の目の高さ(170cm程度?)で撮った写真がこれ。私の背丈(178cm)では頭は当たらないが、空頭は180cm程度か。  TENERE700を置いてみると、この大きさ。幅員は2mはありそうなので、4・5ナンバーのうち、高さが180cm程度ならば通れそうだ。重量制限の規制標識もない。上流側・下流側ともに230~250m程度いったところに別のもっとちゃんとした(?)橋がある。「マイ橋」だろうか。  本庄と伊勢崎を結ぶ国道462号。伊勢崎には機屋があり、本庄周辺には機子がいた。両者を結ぶルート上に坂東大橋があった。とはいえ国道指定は1993年、それまでは県道だった。いまでこそ4車線・2連の斜張橋が利根川の両岸を結ぶ(新)坂東大橋が架かるが、2004年にこの新橋が架かるまでは、朝夕など本庄市内での右折待ちを先頭に30分、クルマが動かないなどという毎日だったと現地の人に聞いた。 本庄と伊勢崎を結ぶ国道462号。伊勢崎には機屋があり、本庄周辺には機子がいた。両者を結ぶルート上に坂東大橋があった。とはいえ国道指定は1993年、それまでは県道だった。いまでこそ4車線・2連の斜張橋が利根川の両岸を結ぶ(新)坂東大橋が架かるが、2004年にこの新橋が架かるまでは、朝夕など本庄市内での右折待ちを先頭に30分、クルマが動かないなどという毎日だったと現地の人に聞いた。旧橋の一部が、幅を切り詰められた上で左岸に保存されている。その横がバス停になっているため、休憩スペースを兼ねている。上写真右端に見えているのは、バス利用者のための駐輪場だ。  なんとすばらしいスペース。バイク用駐輪スペースと自販機でも置いて欲しいくらいだ。トラス天井の上横構の端部を見ると、幅を詰めているのがわかるだろう。 なんとすばらしいスペース。バイク用駐輪スペースと自販機でも置いて欲しいくらいだ。トラス天井の上横構の端部を見ると、幅を詰めているのがわかるだろう。 移設されたモノだろうが、銘板がある。 移設されたモノだろうが、銘板がある。昭和五年 株式会社横河橋梁製作所 製作 その脇の塗装表記は保存時のものだろう、律儀なものだ。  傍らには説明板と、碑がある。大きなものが開通碑で当時の首相・若槻礼次郎が揮毫、小さなものは保存時の記念碑だ。 傍らには説明板と、碑がある。大きなものが開通碑で当時の首相・若槻礼次郎が揮毫、小さなものは保存時の記念碑だ。 説明板。とてもわかりやすくまとまっている。なにより、支柱と枠がすばらしい。 説明板。とてもわかりやすくまとまっている。なにより、支柱と枠がすばらしい。  文面は群馬県知事・堀田鼎。 文面は群馬県知事・堀田鼎。 開通時の記念碑。 開通時の記念碑。* * *  坂東大橋の北側、国道462号を北上してすぐ右側に、2014年11月15日に「自販機食堂」がオープンした。かつて国道沿いなどの無人のドライブインによくあった自販機を整備し、いま3台が並んでいる。オープン初日は愛好者がたくさん来店、賑わっていた。動態保存的な意味もあるので、ぜひこちらも訪問してほしい。うどん、トースト、ハンバーガーすべて食べると相当な満腹感になる。 坂東大橋の北側、国道462号を北上してすぐ右側に、2014年11月15日に「自販機食堂」がオープンした。かつて国道沿いなどの無人のドライブインによくあった自販機を整備し、いま3台が並んでいる。オープン初日は愛好者がたくさん来店、賑わっていた。動態保存的な意味もあるので、ぜひこちらも訪問してほしい。うどん、トースト、ハンバーガーすべて食べると相当な満腹感になる。・自販機食堂 群馬県伊勢崎市富塚町293-3 1F  魚沼丘陵の、長手方向に刻まれた谷をいくつも超える国道353号が、最後の峠・豊原峠にさしかかるころ、左に上路曲弦トラスのようなものが見えた。まさか!? 魚沼丘陵の、長手方向に刻まれた谷をいくつも超える国道353号が、最後の峠・豊原峠にさしかかるころ、左に上路曲弦トラスのようなものが見えた。まさか!?トラス橋の下弦が曲弦になっているものは、国内では4例しかなかった気がする。たぶんもっとも有名なのは国道20号の梁川橋。でも、この写真は、うまく木に隠された目の錯覚だった。  反対側に回り込んだら、なんのことはない、普通の上路トラスで、両端パネルの下弦だけが斜めになっていたものだった。落胆した。 反対側に回り込んだら、なんのことはない、普通の上路トラスで、両端パネルの下弦だけが斜めになっていたものだった。落胆した。この道は、国道から谷をひとつ挟んだ対岸の鰕池(えびいけ)という集落に行くためのものだ。それまでは、鰕池へのアクセスは下流側からだったのだが、1車線の細道だったために新たに造られたのだろう。旧道というか、従来の道のストリートビューがあるのは驚いた。 上の写真、左の袂に石垣がある。もしかして旧橋の橋台か? とも考えたが、この高さから橋がかかっていたことはなかろう。古い橋であれば、もっとギリギリまで谷に向かっていくはずだ。  路面は、プレートガーダー部分とトラス部分とがまったくわからないくらいにつながっている。写真手前はコンクリート橋台の部分で、親柱に相当する銘板は、きちんと鈑桁になる区間の左右に貼ってある。 路面は、プレートガーダー部分とトラス部分とがまったくわからないくらいにつながっている。写真手前はコンクリート橋台の部分で、親柱に相当する銘板は、きちんと鈑桁になる区間の左右に貼ってある。  向かって左が「宝橋」(橋は異体字)、右が「二級町道 東川上鰕池線」(なぜかピンぼけだった…)。市町村道に「二級」とあるのは幹線道(規程あり)である証拠だ。 向かって左が「宝橋」(橋は異体字)、右が「二級町道 東川上鰕池線」(なぜかピンぼけだった…)。市町村道に「二級」とあるのは幹線道(規程あり)である証拠だ。 橋脚がおもしろい。手前は通常の橋脚、それにしても幅が広い。奥は向こう側にトラスの支承があるため幅広部分の高さが必要で、まるで羽子板のようだ。 橋脚がおもしろい。手前は通常の橋脚、それにしても幅が広い。奥は向こう側にトラスの支承があるため幅広部分の高さが必要で、まるで羽子板のようだ。 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|