|

× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。  熊本県の宇土半島の北側に「長部田(ながべた)海床路」という、ちょっと知られた海上電柱がある。干満差が最大3mを超える島原湾で干潮時にも漁をするために、要するに「遠くに行ってしまった海面」に行くための道路があり、それに沿って電柱があるものだ。その道路は満潮になると海面下となることで知られている。その東側の小部田(こべた)と、西の長浜にも海上に電柱が並んでいて、これはその小部田だ。  国道57号を西に向かっていて、海上に電柱があったここを長部田かとおもって写真を撮ってあとはスルーしたのだけれど、ここは小部田だった。写真中央に軽トラなどが写っている。国道側からも道路があるのかもしれないが、このときは泥で埋まっていて、別のところから入ったのか、それとも干潮になるまで待つのか。  水道管だろうか。バツ形に丸棒が突き刺さっているのは、海面下に沈んだときにも見えるようにするための目印だろうか。  干潟の泥はこんな感じなので、河川の開口部は水が流れるようにだろう、このようになっている。    電柱の「根元」というか陸側にあった小屋。非常に多くの電力計があり、また、小屋の中からは個人名の書かれた水道管が多々出ている。すべて後付けでそれぞれで作業しているのがありありとわかる。水槽?   地理院地図の空中写真1974~1978と「最新」。1974~1978のほうには、この電柱のルート上に道路が写っている。 天草上島・下島の間の本渡瀬戸は、地図だけ見ると運河のようにも見えるが、もともとの海峡だ。

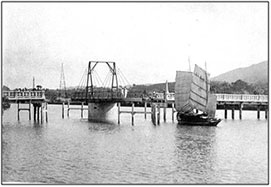

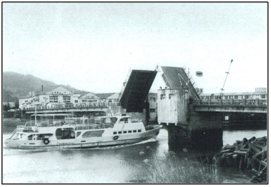

そこに架かる昇開橋が、この瀬戸歩道橋。昇開橋だ。動画は倍速。渡ったらすぐ上昇した後、けっこうな頻度で船が通るので、戻るのにやきもきしてしまった。  天草下島側から。左の建物が操作塔。    主塔上部にモーターがあるのだと思うが、その操作用のケーブルは下島側の主塔を上り、昇降桁の上空を通って上島側の主塔に渡っていると思われる。 これらローラーはガイドの役割のみで、ローラーに動力はない。    下島側の親柱、左は「昭和53年3月竣功」、右は「瀬戸歩道橋」。   この本渡瀬戸には、古くは1923年に旋回橋が架けられ、1958年には跳開橋となった(写真2点は国土交通省九州地整熊本港湾・空港整備事務所より)。1枚目写真奥の天草瀬戸大橋は1974年完成。高さがあり、歩行者は大幅な迂回と昇降を強いられるために、この瀬戸歩道橋が設置された。   幅は1車線分、といったところだろうか。人もバイクもそこそこ通行する。  天草上島側。    桁が上がっている間は赤信号がつき、遮断桿が下がる。鉄道用の装置とは異なるようだ。   昇降桁の裏側。カウンターウエイトは見えない。主塔の中にでもあるのだろうか。   天草上島側の親柱は、下島側と同じだ。  熊本県の三角線の橋梁。三角線は九州鉄道が比較的初期に敷設した路線で、開業は1899年と、歴史が非常に古い。この桁はハーコート製だ。(とは、かつての歴史的鋼橋集覧には記載がなかったような気がするが、その後身である歴史的鋼橋検索ではそうある)  車両の大型化に伴う補強とのことだが、いつの改造かはちょっとわからない。「鉄道における鋼橋の改造と補修」(野澤伸一郎)によれば、陸羽西線の界川橋梁の補強が1948年で、「全国約で700連がフィンク補強されたといわれている」とあるので、その頃だろうか。国鉄蒸機の制式機への集約の時期を考えてもそのころか。 『機関車表』(沖田祐作)によれば、熊本にC11が配置された最初は1950年10月15日のC11 190である。動機は大井川鉄道での動態保存機として知られ、いまはトーマスとなっている。ただし、ほかに1955年8月1日「現在」熊本配置ながらそれ以前の経歴不明のC11も多数ある。 なお、それC11以前はどの形式が使われていたかはわからない。戦後まで2120が熊本に配置されていたのは確認している。しかし、軸重でいえば、2120>C11だ。 【同日修正】 ドボ博「川はマイナーだけど、鉄道構造物ではそこそこ~超有名な川番付」では「大正時代末から昭和時代初期にかけて桁のフィンクトラス補強が行われた」とある。 同論文には、支間が20ftを超えるとクイーンポスト形式となる、とある。波多第4橋梁は支間9.17m。「この程度の短さなのに…」と考えてしまうが、それは現代の水準で作られた橋梁ばかり見ているからそう思ってしまうのだろう。  橋梁下部には、補強を点検するための通路が設置されている。それだけ頻繁に点検する必要があるのだろう。鳥除けだろうか、そこにネットがかかっているので、補強の美しい姿が隠されてしまっている。2013年のストリートビューにはこのネットはない。  塗装標記。「支間10M09」とあり、「歴史的鋼橋検索」の「強調10.07m、最大支間長9.17m」とは数値が異なる。  反対側から。  元の位置で引いて見る。一般道と同時に河川も跨いでいる。この川は、GoogleMapsでは「八柳川(はちやながわ)」と表示されるが、「川の名前を調べる地図」では「波多川」となっている。本流は波多川であり、八柳川は支流。石打ダムがあるのが八柳川だ。 また、この道路はこの部分で桟橋状に河川上の張り出しているのわかる。開業時は車道ではないので、車道への改良時にこのようになったものだろう。波多第4橋梁も、その下の道路も、それぞれ近代化改修がなされている。 |

カレンダー

最新記事

(04/12)

(04/02)

(02/15)

(01/01)

(12/31)

(11/20)

(11/11)

(11/05)

(10/26)

(10/25)

カテゴリー

プロフィール

ブログ内検索

アーカイブ

カウンター

since 2010.7.30

アクセス解析

フリーエリア

|